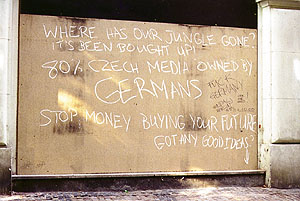

Anti-Globalisierungsprotest beim Gipfel in Prag (Foto: wop)

Internationales

Das Werk ist vollbracht. Gut 48 Stunden haben die EU-Staats- und Regierungschefs in Nizza überzogen, um die neuen Verträge unter Dach und Fach zu bringen. Die EU-Reform ist beschlossene Sache. Das Zentralorgan der hiesigen Bourgeoisie, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nörgelt zwar noch ein bisschen darüber, dass das nur eine "Mini-Reform" gewesen sei, was da ausgehandelt worden ist. Doch bei Lichte besehen haben Bundesregierung und Auftraggeber allen Grund, mit dem Erreichten zufrieden zu sein.

Zufrieden mit den Ergebnissen, und zufrieden mit der Hofberichterstattung der deutschen Medien: Die überschlugen sich in der Gipfel-Woche förmlich, die Heimatfront für die Durchsetzung "deutscher Interessen" in Stellung zu bringen. Ein Korrespondent des Deutschlandfunks hatte gar hörbare Probleme, sich nicht allzu sehr in der Rolle des Regierungssprechers zu verlieren, als er uns erklärte, was am gerade aktuellen französischen Kompromissvorschlag alles "vollkommen inakzeptabel" ist.

Nur eine Frage stellte sich dem unbefangenen Beobachter bei all den staatstragenden Kommentaren und Berichten: Weshalb hatten sich die Kollegen eigentlich noch die Mühe gemacht, zur Regierungspressekonferenz in Berlin zu gehen, wo sie offensichtlich alle so fleißig ihre Notizen gemacht hatten, wenn sie nicht später von denen abschrieben, die da gewesen waren? Anstatt sich auf dem Weg zur Bundespressekonferenz dem unwirtlichen Wetter auszusetzen, um ihre Artikel aus den Regierungserklärungen zusammen zu stellen, hätten sie auch in ihren warmen Redaktionsstuben sitzen bleiben können. Schließlich gibt es doch das Internet, in dem schon im Frühjahr schön übersichtlich, auf vier nicht allzu eng beschriebenen Seiten zusammengefasst, nachzulesen war, was Schröders Ghostwriter diesem mit auf den Weg in die Verhandlungen gegeben hatten.

Unter dem Titel "Erwartungen der deutschen Wirtschaft" hatten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Bundesverband der Arbeitgeberverbände (BDA) zu Beginn des Jahres, d.h. bevor die Verhandlungen um die neuen Verträge eröffnet wurden, klar gemacht, wofür ihre Regierung in Nizza sorgen soll: Mehr Stimmengewicht für Deutschland, Eindämmung der Vetorechte der Mitgliedsstaaten im Ministerrat, Kompetenzabgrenzung, keine zu große aber dafür starke EU-Kommission. Hört sich bekannt an? Stimmt. Könnte aus einer Rede Fischers sein. Oder Schröders, oder Stoibers. In der Außenpolitik kennt Berlin nämlich keine Parteien mehr, denn wie sagte der Ex-Streetfighter so schön?: "Es gibt keine grüne Außenpolitik, sondern nur deutsche." Ein paar Koalitions-Aspiranten müssen das zwar noch lernen, aber man bemüht sich eifrig. Die ersten Erfolge sind bereits zu verzeichnen.

Die Kollegen Journalisten hätten indes im besagten BDI-Papier auch noch manch anderes Interessantes finden können, das in Nizza zwar sehr wohl zur Sprache kam, um das die Bundesregierung aber im Vorfeld lieber nicht so viel Wind gemacht hat. Z.B. haben sich die Spitzenverbänden des deutschen Kapitals um den Zusammenhang zwischen der EU und den Verhandlungen um eine weitere Liberalisierung des Welthandels Gedanken gemacht, die man gerne innerhalb der Welthandelsorganisation WTO endlich in Gang bringen würde.

Was dabei herausgekommen ist, verdient eigentlich eine breitere Öffentlichkeit. Unter 7. heißt es in dem besagten Papier: "Besonderes Gewicht hat aus Sicht der deutschen Wirtschaft die Handlungsfähigkeit der EU in den internationalen Organisationen, insbesondere in der WTO und in den Organen der Weltbank. Die Erfahrungen von Seattle haben erneut gezeigt, dass die EU bei der Durchsetzung liberaler Welthandelsregeln auch als Partner der USA besonders handlungsfähig sein muss. Wenn die EU ihr ganzes handels- und wirtschaftspolitisches Gewicht in die Waagschale werfen soll, muss sie in der Lage sein, auch in den neuen Themen der Handelspolitik mit einer Stimme zu sprechen. Die Wirtschaft tritt deshalb nachdrücklich für eine Ausweitung des handelspolitischen Mandats der EU nach Artikel 133 EG-Vertrag ein."

Anti-Globalisierungsprotest beim Gipfel in Prag (Foto: wop) |

Der Verweis auf die Partnerschaft mit den USA in Seattle ist eine Erinnerung daran, dass EU-Handelskommissar Pascal Lami seinerzeit auf der WTO-Konferenz in der nordwestamerikanischen Hafenstadt von den EU-Umweltministern zurückgepfiffen werden musste, als er zusammen mit Washington drauf und dran war, im Interesse der amerikanischen und europäischen Gentechnik-Industrie die UN-Artenschutzkonvention dem freien Unternehmertum zu opfern. Derartige Beschränkungen der "Handlungsfähigkeit der EU" sieht man bei der hiesigen Industrie natürlich nicht besonders gern und möchte dem künftig mit einer Steigerung der Macht der Kommission bei gleichzeitiger Beschneidung der Vetorechte der Mitgliedsländer einen Riegel vorschieben. |

Auch über die Demokratie in Europa hat man sich in diesem Zusammenhang in den Führungsetagen deutscher Konzerne ein paar Gedanken gemacht. Da könne man beim Europaparlament durchaus noch ein bißchen nachbessern, nicht zuletzt, um die Akzeptanz beim Bürger etwas zu erhöhen. Aber natürlich alles mit Maß: "Die Beteiligung des Parlaments darf zugleich die Handlungsfähigkeit der EU nach außen, z. B. in der Handelspolitik, nicht beeinträchtigen." Wo kämen wir auch hin, wenn ein Parlament der Regierung einfach ins Handwerk pfuschen würde, wenn diese gerade dabei ist, die "Erwartungen" des BDI zu erfüllen.

Aber da keiner die Originale gelesen und jeder nur aus der regierungsamtlichen Kopie abgeschrieben hatte, war auch niemanden diese moderne Variante wilhelminischen Demokratieverständnisses aufgefallen. Statt dessen beschäftigte ein ganz anderes "Demokratiedefizit" den deutschen Blätterwald: Schon seit 50 Jahren sei Deutschland gegenüber Frankreich benachteiligt, da es trotz größerer Bevölkerung nicht über mehr Stimmen im Ministerrat verfügt. Einigen etwas aufgeklärteren Leitartiklern war immerhin noch aufgefallen, dass es 1950 von Frankreich sehr großzügig gewesen war, Deutschland die Partnerschaft auf der Basis der Gleichheit anzubieten, nur hätten sich seit dem eben die Zeiten geändert.

Fast schien es so, als gebe es in der EU keine anderen Probleme, als Deutschlands Stimmenzahl im Ministerrat. Und bei all der Aufregung um das arme benachteiligte Deutschland fiel niemandem auf, dass es offensichtlich über Nacht eine riesige Einbürgerungswelle gegeben haben musste. Eine Bevölkerung von 82 Millionen, hieß es, müsse ein größeres Gewicht haben, als z.B. die 58,6 Mio. Franzosen oder 56,9 Mio. Italiener. Sogar das Prinzip "Ein Mensch - eine Stimme" bemühten einige Kommentatoren. Merkwürdig nur, dass Gleiches von ihnen nicht bei Bundestagswahlen zu hören ist, wenn sieben dieser 82 Millionen in größter Selbstverständlichkeit die Bürgerrechte verweigert werden, weil sie "Ausländer" seien.

Auch auf die Idee, zu fragen, wie denn bei der Anwendung solcher Prinzipien der deutsche Föderalismus aussehe, kam keiner der professionellen Meinungsmacher. Im Bundesrat nämlich haben die kleinsten Bundesländer noch immer halb so viele Stimmen wie die größten. Dort werden 670.000 Bremer mit drei Stimmen vertreten, während die Landesregierung Nordrhein-Westfalens, wo fast 18 Mio. Menschen leben, sechs Stimmen hat. Und auch Niedersachsen mit seinen 7,87 Mio. Einwohnern - ein relativ gesehen weit aus größerer Abstand als der zwischen Frankreich und Deutschland - hat übrigens noch sechs Stimmen. Aber zu derlei nüchterner Betrachtung war in Zeiten, da es galt "deutsche Interessen" gegen das feindliche Ausland durchzusetzen, kaum noch jemand in der Lage.

Herausgekommen ist schließlich, dass Deutschland zwar nicht mehr Stimmen als Frankreich bekommen wird, allerdings das Prinzip der doppelten Mehrheit eingeführt wurde, das Berlin indirekt größeres Gewicht gibt: Bei Entscheidungen, für die eine qualifizierte Mehrheit reicht, bedarf es künftig nicht nur 71% - nach der Erweiterung sollen es 73% werden - der Stimmen. Diese müssen zugleich mindestens 62% der Bevölkerung der EU repräsentieren. Auch die anderen drei "Großen" werden von dieser Regelung tendenziell profitieren, da mit dieser Regelung in Zukunft drei der Schwergewichte ausreichen, um Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat zu blockieren.

Gut möglich allerdings, dass es der Bundesregierung gar nicht so sehr auf das Mehr an Stimmen ankam, als vielmehr darauf, eine gebührende Drohkulisse vor allem für den "Partner" Frankreich aufzubauen. Der hatte nämlich schon im Vorfeld Nizzas durchblicken lassen, dass ihm zwei Herzensangelegenheiten des BDIs überhaupt nicht passen. Zum einen war die französische Öffentlichkeit etwas aufmerksamer als die deutsche gewesen und hatte den WTO-Braten gerochen. Aufgrund starken außerparlamentarischen Drucks stellte sich Frankreich daher in der Frage quer, den Mitgliedsländern ihr Veto bei handelspolitischen Entscheidungen zu nehmen. Nicht nur Berlin hatte diesbezüglich Druck gemacht, auch der EU-Handelskommissar Pascal Lamy, ein knallharter Neoliberaler mit sozialistischem Parteibuch, hatte seine Parteifreunde in Paris diesbezüglich bearbeitet.

Zum anderen hielt Frankreichs Präsident Chirac aus innenpolitischen Erwägungen wenig von dem deutsch-italienischen Vorschlag, schon jetzt eine neue Regierungskonferenz für 2004 festzulegen. Regierungskonferenzen wie die jetzt in Nizza abgeschlossene werden immer dann einberufen, wenn die EU-Verträge ergänzt oder verändert werden sollen. Sie tagen gewöhnlich über einen längeren Zeitraum auf der Beamtenebene, um auf einem der viermal im Jahr tagenden regulären Gipfel abgeschlossen zu werden.

Deutschland ist die Regierungskonferenz ein besonderes Anliegen, um die europäische Integration voranzutreiben. Bereits Anfang der 90er hatte der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber den Begriff der "Kompetenzabgrenzung" aufgebracht, der sich auch im erwähnten BDI-Papier wiederfindet und den die neue Bundesregierung übernommen hat. Zumeist wird hinter diesem Begriff vermutet, Stoiber wolle damit der EU Zügel anlegen, um die deutschen Bundesländer nicht zu entmachten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Wer in Deutschland von Kompetenzabgrenzung spricht, versäumt für gewöhnlich nicht, das Subsidaritätsprinzip hoch zu halten. So auch Stoiber. Gemeint ist damit, Kommission und Ministerrat sollten sich auf das Wesentliche beschränken und den Rest den untergeordneten Ebenen, eben den Staaten bzw. den Bundesländern überlassen.

Worum es wirklich geht, macht ein Blick auf das deutlich, was Stoiber und der BDI für das Wesentliche halten: Außen- und Sicherheitspolitik, Währungs- und Wirtschaftspolitik und internationale Handelspolitik. Für die deutschen Eliten hätte eine derartige EU zwei wesentliche Vorteile: Zum einen würde der gemeinsame Wirtschaftsraum zum Nutzen der deutschen Exportindustrie im Innern abgesichert und harmonisiert und könnte nach außen seine geballte Macht entfalten, wenn es um die Öffnung der Grenzen für EU-Exporte, die juristische Absicherung des Kapitalexports, der zunächst über das MAI gescheitert und jetzt über die WTO gesucht wird, oder die militärische Sicherung des Zugriffs auf Rohstoffe geht. Zum anderen ist die Verlagerung der Kompetenzen nach Brüssel auch immer ein geeignetes Mittel, um Entscheidungen auf den entsprechenden Gebieten der öffentlichen Kontrolle zu entziehen. Im Gegensatz zu den nationalen Regierungen lässt sich auf die EU-Kommission von Gewerkschaften o.ä. bisher ganz offensichtlich kaum politischer Druck ausüben.

Selbst die Einwanderungs- und Asylpolitik wollte die CSU bereits 1993 lieber nach Brüssel abgeben. Das derzeitige diesbezügliche Zieren, was die Bayern mit der Bundesregierung eint, ist eher darauf zurück zu führen, dass man die anderen EU-Staaten und die Kommission zunächst zwingen will, die restriktiven deutschen Regelungen als gemeinsame Ausgangsposition anzuerkennen, bevor man hier Kompetenzen aufgibt.

Mit der in Nizza erzielten Festlegung auf eine nächste Regierungskonferenz, d.h. auf eine weitere Verhandlungsrunde um eine Revision der EU-Verträge, ist die Bundesregierung dieser Art "Kompetenzabgrenzung" ein Stück näher gekommen. Nach den gemeinsam mit der italienischen Regierung vorgelegten Vorschlägen sollen 2004 das bisher mehr urwüchsig angehäufte Vertragswerk der EU zu einem einheitlichen Text umgeschrieben und zusammengefasst werden. Wichtiges Ziel dabei: Die in Nizza verabschiedete Grundwerte-Charta soll in die Verträge aufgenommen und damit den Kern einer EU-Verfassung bilden, was ein wichtiges Etappenziel zur Umbildung der EU in einen Staat ist.

Ein weiterer Pluspunkt, den die Bundesregierung auf ihrem Erfolgskonto verbuchen kann, ist, dass die so genannte verstärkte Zusammenarbeit deutlich erleichtert wurde. Bereits in Amsterdam war 1997 beschlossen worden, dass eine Gruppe von Mitgliedern, die mindestens die Hälfte der EU-Staaten umfassen muss, auf beliebigen Gebieten die Integration schneller voran treiben darf, wenn kein anderes Land dagegen ein Veto einlegt. Künftig reichen acht Staaten - was im Falle der Erweiterung nicht mehr die Mehrheit wäre - und es wird für die Genehmigung nur noch die neudefinierte qualifizierte Mehrheit notwendig sein. Damit ist die deutsche Elite ihren einst von Wolfgang Schäuble aufgebrachten Träumen von einem Kerneuropa, nach dessen Pfeife der Rest wird tanzen müssen, ein deutliches Stück näher. Seinerzeit zu Beginn der 90er war das Konzept zwar von SPD und Grünen scharf kritisiert worden, die neue Bundesregierung hat es allerdings längst übernommen. Außenminister Fischer sprach in seiner "privaten" EU-Grundsatzrede im Mai allerdings lieber von einem "Gravitationszentrum", das gebildet werden müsse.

Und schließlich sollte nicht übersehen werden, dass trotz allen Gejammers um die Dürftigkeit der Ergebnisse, die EU-Kommission für internationale Verhandlungen über die Handelsliberalisierung durchaus neue Kompetenzen bekommen hat. Das gilt insbesondere für den Bereich der Dienstleistungen, wo es lediglich im Bereich kultureller und audiovisueller Güter noch ein Vetorecht geben wird. Als Dienstleistung werden übrigens auch Bildung und Gesundheit aufgefasst, für dessen weltweite Privatisierung maßgebliche Kapitalkreise seit längerem massiv werben. BDI und BDA fordern z.B. in ihrem Papier, dass innerhalb der EU "sichergestellt (wird), dass es im Rahmen der Vertragsrevision nicht zu einer dauerhaften, mit der Daseinsvorsorge begründeten Abschottung wichtiger Infrastruktur- und Dienstleistungsmärkte vor wettbewerblichen Strukturen kommt."

Indes ist ein anderer in Nizza besiegelter Schritt zur Schaffung einer europäischen Supermacht vollkommen hinter den Nebelwänden des nationalistischen Tamtams um die Stimmengewichtung verschwunden: Die EU hat sich nunmehr nicht nur eine eigene Truppe verpasst, die im Jahre 2003 über 200.000 Mann umfassen soll, sondern sie hat auch eigenständige Kommandostrukturen geschaffen. In Nizza bestätigten die Staats- und Regierungschefs einen Beschluss ihrer Außenminister, nach dem die Gemeinschaft sich ein "Politisches und Sicherheitskomitee", einen Militärausschuss und einen Generalstab zulegt. Mit der Bildung dieser Gremien hatte man es so eilig, dass sie bereits im Frühjahr als Interims-Körperschaften gegründet worden waren. Während besonders Frankreich keinen Hehl daraus machte, dass die organisatorische Unabhängigkeit von der NATO durchaus kein Zufall ist, ließ Bundeskanzler Schröder salomonisch wissen, Europa werde damit für die USA ein "starker Partner". Nur mit Großbritannien gab es ein wenig Streit, da es die Unabhängigkeit in den Dokumenten nicht zu sehr betont sehen wollte.

Außenminister Fischer jetete hingegen von Nizza gleich

nach Peking weiter, um sich die Vorstellungen des chinesischen Präsidenten

Jiang Zemin von einer multipolaren Welt anzuhören. Dass er denen widersprochen

hätte, ist nicht bekannt geworden. Ob allerdings deutsche Linke etwas

zu gewinnen hätten, wenn Europa demnächst mit der USA um "Multipolarität"

ringt, wie es auch manchem vermeintlich antiimperialistischen Sozialdemokraten

in unterschiedlichen Parteien vorzuschweben scheint, darf bezweifelt werden.

(wop)