Austermanns Energiepolitik:

Kohle um jeden Preis

Wie berichtet, planen E.on und die Stadtwerke, d.h. deren

Mehrheitsaktionär MVV, auf dem Gelände des Gemeinschaftskraftwerks

Ost direkt an der Förde in Dietrichsdorf den Neubau eines 800 Megawatt

Steinkohlekraftwerks. Nun hat das Bündnis Kielwasser eingeladen, um

gegen diese klimaschädlichen Kohlepläne eine Bürgerinitiative

zu gründen. Man trifft sich am Montag dem 13. August um 19 Uhr in

der Pumpe.

Steinkohle ist nach der Braunkohle die für das Klima

ungünstigste Methode der Stromerzeugung, weil bei ihrer Verbrennung

große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) entstehen. Doch

während alles von Klimawandel spricht planen Stromkonzerne wie E.on,

RWE, Vattenfall und andere den Bau zahlreicher neuer Kohlekraftwerke. Bundesweit

hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Planungen für insgesamt

26 neue Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 26.000

MW gezählt. Hintergrund ist die Tatsache, dass in den nächsten

14 Jahren die deutschen AKWs nach und nach abgeschaltet werden, die derzeit

26 Prozent des Strombedarfs liefern, und dass darüber hinaus auch

viele Kohlekraftwerke ersetzt werden müssen, weil sie zu alt werden.

Die Frage ist allerdings, ob sie wirklich durch Kohlekraftwerke ersetzt

werden müssen. Der Landeswirtschaftsminister Dieter Austermann sagt

bedingungslos Ja. Anfang des Sommers legte er ein „Grünbuch Schleswig-Holstein

Energie 2020“ vor, dass es in sich hat. Von derzeit 4,3 Millionen will

er bis zum Jahre 2020 den Kohlendioxid-Ausstoß der Stromwirtschaft

im Land auf 15 Millionen Tonnen steigern. In Schleswig-Holstein sind vier

neue Kohlekraftwerke im Gespräch: Eines in Kiel und drei weitere im

Raum Brunsbüttel.

Vorgeschobene Argumente

Und so sehen die Vorstellungen des CDU-Ministers aus:

Die jährliche Stromerzeugung soll in Schleswig-

Holstein bis 2020 von derzeit 35 Terawattsunden (TWh,

eine TWh entspricht einer Milliarden Kilowatt-

stunden) auf 44 TWh wachsen, die im Wesentlichen je zur

Hälfte mit Kohle und Wind gewonnen werden. Gleichzeitig soll der Verbrauch

trotz eher rückläufiger Einwohnerzahlen von 13,5 TWh auf bis

zu 16 TWh zunehmen. Effizienzsteigerung ist für den Wirtschaftsminister

offensichtlich ein Fremdwort.

Die Zunahme des Windstroms ist begrüßenswert,

erfordert aber gewisse Umsettlungen im Netz und im Rest der Stromproduktion.

Der Wind weht bekannter Maßen unstet, sodass die elektrische Energie

zu Zeiten anfallen kann, in denen es wenig Bedarf gibt, während zu

Spitzenbedarfzeiten Flaute herrschen mag. Deshalb kann Schleswig-Holstein

seinen Strombedarf sicherlich nicht vollständig aus heimischen Windstrom

decken, selbst wenn übers Jahr mehr produziert als verbraucht wird.

Dem Problem kann auf dreierlei Weise begegnet werden:

a) durch großräumigen Verbund vom Atlantik bis zur Ostsee, denn

irgendwo weht es immer; b) durch Speicherung (Pumpspeicherwerke, Druckluftspeicher

in Tavernen etc.); c) durch Kraftwerke aller Art, die einspringen, wenn

es nicht weht. Das Realistischste ist sicherlich eine Mischung aus allen

drei Elementen, doch Austermann setzt allein auf c. Sein „Grünbuch“

hält sich entsprechend nicht lange mit Lösungsmöglichkeiten

a und b auf. Weder Speicheroptionen noch Möglichkeiten, die der Netzverbund

bietet, werden ernsthaft erörtert, geschweige denn, dass Entwicklungs-

pfade beschrieben würden, mit denen entsprechende

Lösungen aufzubauen wären.

|

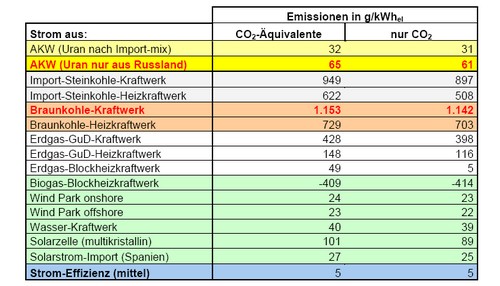

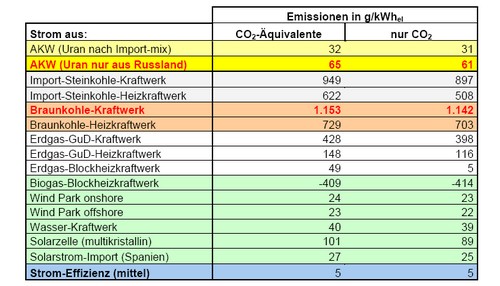

CO2-Emissionen in Gramm pro

Kilowattstunde

|

|

| Erläuterungen:

GuD-Kraftwerk = Gas- und Dampfturbinenkraftwerk.

Im Falle der verschiedenen aufgeführten Heizkraftwerkstypen

wurden die durch die Fern- bzw. Nahwärme vermiedenen Emissionen in

Heizungsanlagen in den Haushalten und öffentlichen Gebäuden von

den Emissionen des Kraftwerks abgezogen. Für alle Anlagentypen wurden

die Emissionen aus Bau sowie Aufbereitung und Transport der Kraftstoffe

etc. berücksichtigt. Bei den Gaskraftwerken fällt ins Gewicht,

dass ein Teil des methanhaltigen Gases in die Atmosphäre entweichen

kann. Deshalb ist zum Beispiel bei einem Biogaskraftwerk die Gesamtbilanz

etwas schlechter als die reine CO2-Bilanz, denn Methan ist ebenfalls ein

Treibhausgas, und zwar eines, das noch wesentlich effektiver als CO2 ist.

Man beachte, dass kleine Blockheizkraftwerke geringere spezifische Emissionen

haben als Atomkraftwerke. Quelle: Fritsche, Uwe R., 2007: Treibhausgasemissionen

und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung

- Arbeitspapier. Öko-Institut e.V. Darmstadt. |

Beispiel Dänemark

Doch auch wenn man neue Kraftwerke baut gäbe es mehr

Möglichkeiten, als Großkraftwerke in die Landschaft zu setzen.

Das zeigt das Beispiel Dänemark. Noch Mitte der 1990er Jahre wurde

beim nördlichen Nachbarn rund 80 Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken

produziert, obwohl das Land schon damals ein Pionier in Sachen Windenergie

und Kraftwärmekopplung (KWK) war. Doch 1996 zog die Regierung aufgrund

des drohenden Klimawandels die Notbremse und untersagte den Bau neuer Kohle-

kraftwerke. 2006 war der Beitrag der großen Zentralkraftwerke

an der Stromerzeugung, die teils mit Kohle, teils mit Erdgas betrieben

werden, auf knapp 56 Prozent gesunken. Kleine dezentrale Heizkraftwerke,

die oft mit Biomasse betrieben werden, liefern rund 24 Prozent des Stroms,

die Windenergie leistet etwa 20 Prozent.

In Dänemark wird heute ganz auf Dezentralisierung

gesetzt, auch wenn die derzeit regierenden Rechtsliberalen, die sich von

der extrem rassistischen Volkspartei tolerieren lassen, den Ausbau neuer

Offshore-Parks behindert. Die Energielandschaft ist in Jütland und

auf den Inseln durch eine Vielzahl kleiner Anlagen und einigen ganz wenigen

verbliebenen Großkraftwerken geprägt. Möglich wurde das

unter anderem auch durch die Verstaatlichung des Netzes. Damit wurde eine

von den Erzeugern unabhängige und nicht vornehmlich gewinnorientierte

Instanz geschaffen, die durch ein modernes Kommunikationsnetz mit den Betreibern

verbunden ist. Energienet.dk verknüpft in ihrer Leitstelle Windvorhersagen,

Verbrauchs-

prognosen und Informationen der Erzeuger, berücksichtigt

auch noch die Entwicklung der Strombörse und koordiniert den Austausch

über den Stromverbund mit den skandinavischen Nachbarn und mit Deutschland.

Doch von einer derartigen intelligenten Lösung scheint

man in der Kieler Landesregierung noch nichts gehört zu haben. Das

„Grünbuch“ vermeidet jedenfalls die Erwähnung der dänischen

Erfahrungen weitgehend und handelt sie in einer Fußnote lapidar ab:

„Ein Vergleich mit der hohen KWK-Durchdringung Dänemarks liegt neben

der Sache, weil dort die entsprechenden Entscheidungen bereits ab den 1980er

Jahren umgesetzt wurden. Eine generelle Übertragung auf Deutschland

verkennt die zwischenzeitlich manifeste Unterschiede, was man zwar beklagen,

aber nicht mehr ändern kann.“ Mit anderen Worten: Weil seinerzeit

hierzulande auf Atomkraft gesetzt wurde und man nicht die schon damals

als Alternative geforderten Kleinkraftwerke gebaut hat, deren Abwärme

zugleich zum Heizen genutzt werden kann, ist jetzt eben nichts mehr zu

machen. Eine wirklich umwerfende Logik.

Mit der gleichen Schnoddrigkeit werden andere Alternativen

übergangen, wie der Bau moderner Gas- und Dampfturbinenkraftwerke,

die wesentlich geringere spezifische CO2-Emissionen verursachen. Diese

könnten sowohl mit Erdgas als auch mit gereinigtem Biogas aus der

Vergärung von landwirtschaftlichen Abfällen betrieben werden,

was sie besonders attraktiv macht. Zudem sind sie auch noch wesentlich

flexibler zu steuern als Kohlekraftwerke und würden sich daher auch

vom rein netz-technischen Standpunkt besser eignen, um die Windkraft abzufedern.

Vermutlich wären sie auch in Kiel die beste Alternative, wenn das

Gemeinschaftskraftwerk Ost einmal ersetzt werden muss. Tabelle 1 zeigt

einen Vergleich der spezifisch Treibhausgasemissionen verschiedener Kraftwerkstypen.

Die Zahlen zeigen anschaulich, dass die sinnvollste Variante kleine Einheiten

sind, bei denen sich auch die Wärme nutzen lässt.

Bemerkenwertes Demokratieverständnis

Das „Grünbuch“, so Austermann bei dessen Vorstellung

in einer Presseerklärung, soll in den kommenden Monaten als

Diskussions- grundlage dienen, an dessen Ende energiepolitischen

Leitlinien des Landes-

kabinetts stehen sollen. Bezeichnend für seine Vorstellungen

von diesem Meinungsbildungsprzess ist die Ankündigung, bereits im

August die „Entscheidungsträger der Energiebranche Schleswig-

Holsteins einladen“ zu wollen, „um über die ökologischen, wirtschaftlichen

und politischen Konsequenzen aus der Expertise zu beraten.“ Mit anderen

Worten: Der Kieler Wirtschaftsminister möchte gerne in kleiner Kungelrunde

die Konzernlenker die Weichen für die nächsten Jahrzehnte stellen

lassen. Der Eindruck wird verstärkt durch die Tatsache, dass die „Entscheidungsträger“

der einzige Personenkreis sind, dessen Einbeziehung in die Diskussion der

Landesregierung erwähnt wird. Eine andere Frage ist allerdings, ob

Unmweltverbände, Gewerkschaften und andere sich dieses sehr eigene

Demokratieverständnis gefallen lassen.

(wop)